2022年パークレンジャー養成講座短信

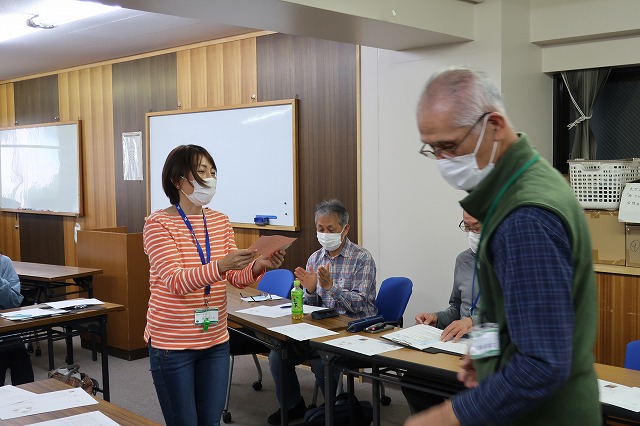

2022/10/30 第十四回講座「第30期 終了式」 Canvas谷町大会議室

Canvas谷町大会議室で、第十四回講座「終了式」を実施しました。

午前は、「ボランティアについて」と「パークレンジャの活動について」の座学があり、ついで、終了証の授与、さらに、各園地の活動、及び、森林整備部、環境調査部等の活動紹介がありました。

午後は、活動への参加の仕方についての説明があり、その後、講座を終えてのふり返りを行いました。

内容について、少し、追記しますと、

「ボランティアについて」

ボランティア活動の四つの原則として、

1)自主性・主体性 2)社会性・連帯性 3)無償性・無給性

4)創造性・開拓性・先駆性 があります。これらを、念頭において、

楽しく気長にやる、好きでやってることが世の中の役にたてば良い の

気持ちで、進めていくという話を聞きました。

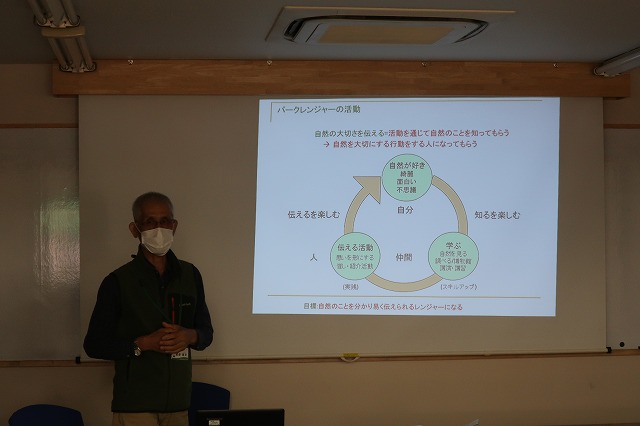

「パークレンジャーの活動について」

1)自然が好き 2)自然について学ぶ 3)自然を伝える活動を行う

という サイクルを回して、自然のことを分かり易く伝えられるレンジャー

になることを目標にしようという話を聞きました。

ふり返りでは

「最初は何も知らない状況から入ったが、最後は30期生としてのまとまりができてきたように思う」

「講座を通じて、自然の楽しみ方が増えたような気がする。園地チームでの活動に入るが、新しい発見ができることを楽しみにしている」

「講座を進めるなかで、自分だけの力でなく、皆の色々な力を感じることができた。イベントも皆で協力して、楽しい物にできた」

「講座を通じて、色々な世代の人と学べて良かった、吸収することも多かった。あたたかい環境で学ぶことができた」

「森林整備に興味があり参加したが、自然のことについても興味が増した。

今後は、もっと、調査し学んでいきたい」

「よく分からないままで参加したが、自然のことを学んで視野が広がった。

最後にイベントができて自信がついた」

の感想が聞けました。

30期の皆様 本当に、お疲れ様でした。今後は、

園地チーム、各活動部での活躍の話を聞ける事を楽しみにしています。

補足資料 ボランティアについて パークレンジャーの活動について

当日の様子

2022/10/23 第十三回講座「催しをやってみる」 ほしだ園地

ほしだ園地で、第十三回講座「催しをやってみる」 行事名「丸太切りとストラップづくり」を実施しました。

23日のほしだ園地は、気候に恵まれ、また、クライミング体験会も開催されており、9時頃から来訪者が増えてくる様子でした。

講座生開催のイベントも大盛況で、クラフトへの参加者は80人を越え、保護者も加えると140人程の集客でした。

クラフト参加者の感想を、付箋に書いて頂き、ボードに貼ったのですが、

「楽しかった」「またやりたいです」という書き込みが非常に多く、

「自然なものを使う考えかたがいいなと思いました」とも書かれていました。

また、参加者の作品も、こちらの想定を上回る多種多様なものでした。

講座生が多くの参加者にも無理なく対応できたのも、色々と工夫があったようで、受付の休止を午前、昼休み、午後に1回づつ設けて、人の増減の波を作れたこと、また、大人数に対応できるだけの自然物を事前に用意できていたことがあるように思います。

晴天の秋空のもと、とくに事故もなく終わることができ、皆さん、疲れはしましたが、達成感は大きかったように思います。

ふり返りでは、「丸太切りができてうれしそうな顔が見れてよかった」「ノコギリの力の加減の使い方を伝えるのが難しかった。」「グルーガン、きりの穴あけなど安全面で気を配った」などの気づき、感想がありました。

当日の様子

2022/10/9 第十二回講座「催しの下見」 ほしだ園地

ほしだ園地で、第十二回講座「催しの下見」を実施しました。

京阪私市駅に集合し、ほしだ園地に向かいました。園地事務所に挨拶した後、以下の手順で、催しの下見を行いました。

・開催場所の確認

ピトンの小屋と倉庫間のスペースを使う事となりました。

場所は、広さもあり、安全確保もでき、利便性も期待できます。

・準備物の確認

デコレーション用の自然材料については、各自が持ち寄り、多種多彩の

材料が用意できました。

丸太についても、探すことができ、適当な長さにカットしました。

・イベント開催時のシュミレーション

特に、グルーガンのための電源配置、受付・クラフト・材料用の机の配置

について、話し合いをし、レイアウトを決めました。

・安全確認

安全管理マニュアルの安全チェックリストにより見直しを行いました。

特に、丸太切りのノコギリ、穴あけのキリ、高温となるグルーガン等につい

て、使い方、サポートの要領を確認しました。

・昼食後

3種類の見本品を作成し、

最終確認として、役割分担、不足分の確保についての打ち合せをしました。

10月23日(日)は、素晴らしいイベントを提供できそうです。

ほしだ園地に是非、ご参集ください。

当日の様子

2022/9/25 第十一回講座「自然の催しを考える」 くろんど園地

くろんど園地で、第十一回講座「自然の催しを考える」を実施しました。

朝、京阪私市駅に集合して、くろんど園地の自然観察を行いながら、スイレン池を目指しました。スイレン池到着後、案内所(ログハウス)内の掲示板を見ていただき、パークレンジャーの活動を紹介しました。

午後は10月23日のほしだ園地で開催されるクライミングフェスティバル2022に、「自然の催し」という内容で、協賛しますので、この催しについての話合いを行いました。講座生の独自のアイデアを、2時間に渡る話合いで、

内容、役割分担、下見の予定等を、まとめました。

以下、その内容の概略を記載します。(今後の変更はご容赦ください)

丸太切りを参加者に行ってもらい、切った円板に、用意した自然物をオーナメントとして飾ります。更にストラップを追加して、お持ち帰りいただきます。

チラシも用意されるとのことで、HPにアップします。

10月23日、皆様、是非ほしだ園地に集合してください。

当日の様子

2022/9/10 第十回講座「森林整備体験」 くろんど園地

くろんど園地で、第十回講座「森林整備体験」を講座生、17人の森林整備部のスタッフで実施しました。

午前は、「里山の整備」「ロープワーク」「技術・安全管理編」について、スタッフの解説により、森林整備を学び、午後からは、講座生を3班に分けて、スタッフと一緒に、人工林でヒノキの倒木作業を実習しました。講座生は、スタッフと相談しながら、選木、倒木、玉切りと一連の作業を行いました。

森林整備の解説について、以下に、簡単に記載します。

「里山の整備」

里山は自然林で人の住まいと近接しているエリアを指します。

これまで、人は、里山より、多くの恩恵を享受してきましたが、

近年、利用する機会が減ることもあり、手入れ不十分となっています。

森林の整備が喫緊の課題となっています。

「ロープワーク」

巻き結び、もやい結び、エバンス結び の3種を紹介しました。

いずれも、ロープワークの基本であり、よく使うロープワークです。

「技術・安全管理編」

倒木作業について、受け口と追い口、伐倒方向、服装と道具、安全管理について等、作業の基本を解説しました。

ふり返りでは、「受け口と追口がむづかしい。」「ロープワークが苦手なので家で練習したい。」「一番楽しみにしていた講座なので楽しかった。」などの気づき、感想がありました。

当日の様子

2022/8/21 第九回講座「ネイチャークラフトに挑戦!」 ほしだ園地

ほしだ園地のピトンの小屋横広場でネイチャークラフトの講座を実施しました。

午前中はサクラの丸太切りをして、それをベースに自然材料を使ってフリークラフト。一時間余りで各自ユニークな作品ができました。

午後はサクラの小枝をナイフで削って鉛筆やモックンを作りました。

今回の講座を通じて、色々な自然材料を知ると同時にネイチャークラフトの意味や刃物の使い方、安全管理など指導のポイントを学びました。

参加者のコメント:

①フリークラフトは中々アイデアが湧かなかったがやっている内にできた。

➁子どもに返ったようで作るのが楽しかった。

➂道具の使い方が分かった...。など楽しく学ぶことができたようです。

当日の様子

2022/7/31 第八回講座「催しの企画と募集チラシ」 Web方式

コロナ感染拡大で会議室での実施をやめて急遽Web講座に変更しました。内容は、園地の写真2題を見て、キャッチコピーを考えるアイスブレイクでスタートし、企画の考え方について座学を行いました。

企画とは「思い」を「かたち」にする事であるというところから始まり、「思い」をもとに、「企画のねらい」を考えるということを学びました。

次に企画とチラシの位置づけ、催し実施までの過程について聞きました。

最後にワークショップで講座生が各々「自然の大切さを伝える」という思いをベースに、企画書を作成して募集チラシを作って発表しました。

以下講座生が考えた企画アイデアです。

①「自然の不思議 新たな発見を見つけに....」

動植物はどんな感じで生きているのか自然観察します。

➁「秋をいっぱい 見つける!遊ぼ!食べよ!」

晩秋に、ゲーム、落ち葉で焼芋作りをします。

➂「植物発見 ウォークラリー」

地図に書かれたヒントをもとに、花や草木を見つけます。

➃「○○山登山道整備隊」

道標の修理、倒木の処理等、ハイキングを兼ねて行います。

➄「初夏の早朝ハイキングとゆったりヨガ」

朝の涼しい時間に自然観察をして、日陰でヨガをします。

⑥「園地の散策と森の標識を作ってみよう」

園地の標識の修復と、ビュースポットの紹介標識を作成する。

初めてのZoom講座で慣れないところはありましたが、短時間のなかで皆さん思いを込めたチラシを作成されていました。

ふり返りでは、「企画を考えるのは難しいが、色々な催しやアイデアがあって面白いと思った」、「実際に催しをするのは難しそう/皆と一緒にやれれば良いと思う」、「Zoomになったのは仕方ないが実際に集まってやりたい」などの気づきや感想がありました。

補足の資料: 催しの企画と募集チラシ、チラシの作り方、講座生の募集チラシ

2022/7/3 第七回講座「催しに参加してみる」

今回はパークレンジャの催しに参加してみるということで、6人の講座生が7/3(日)実施の「あじさいハイキング」に参加しました。

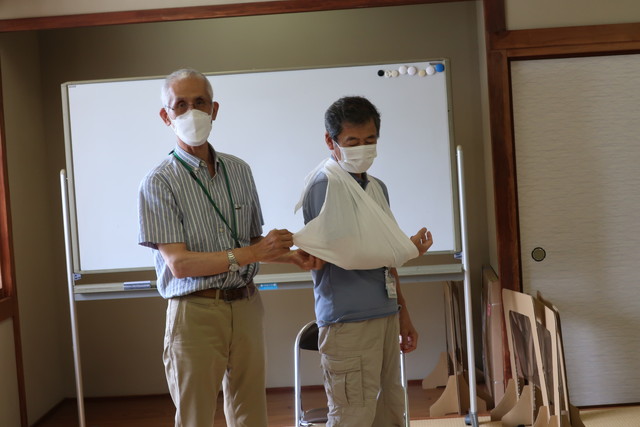

2022/6/26 第六回講座「救急法Ⅱ 応急手当」 生野区区民センター

生野区民センターで、第6回講座「救急法Ⅱ応急手当」を講座生、在期レンジャーの16人の参加で実施しました。

内容は、今まで各自が遭遇した事故の紹介をアイスブレイクとしてスタートし、応急手当の考え方、止血法、傷病者の搬送法等を学び、昼食後は、三角巾の扱い方、各種包帯法の実習を行いました。

応急手当について、前回の「だいじなこと」の資料と同じ内容になりますが、繰り返しておきます。

傷病者が発生したら 次の点注意して応急手当を行います。

① 落ち着く (冷静になり、気持ちを落ち着かせる)

② 救助者自身の安全を確保し、2次事故の防止に努める

③ 傷病者を安静に保つ (力づけて、こころの支えとなる)

の以上です。

ふり返りでは、「三角巾の用途の多さにびっくりした。これからリュックに入れる。」「三角巾の使い方はすぐ忘れるので繰り返し実習する必要がある」「傷病者搬送でレジャーシートが使えるのには感心した/これから面倒臭がらず持って行く」などの気づき、感想がありました。

当日の様子

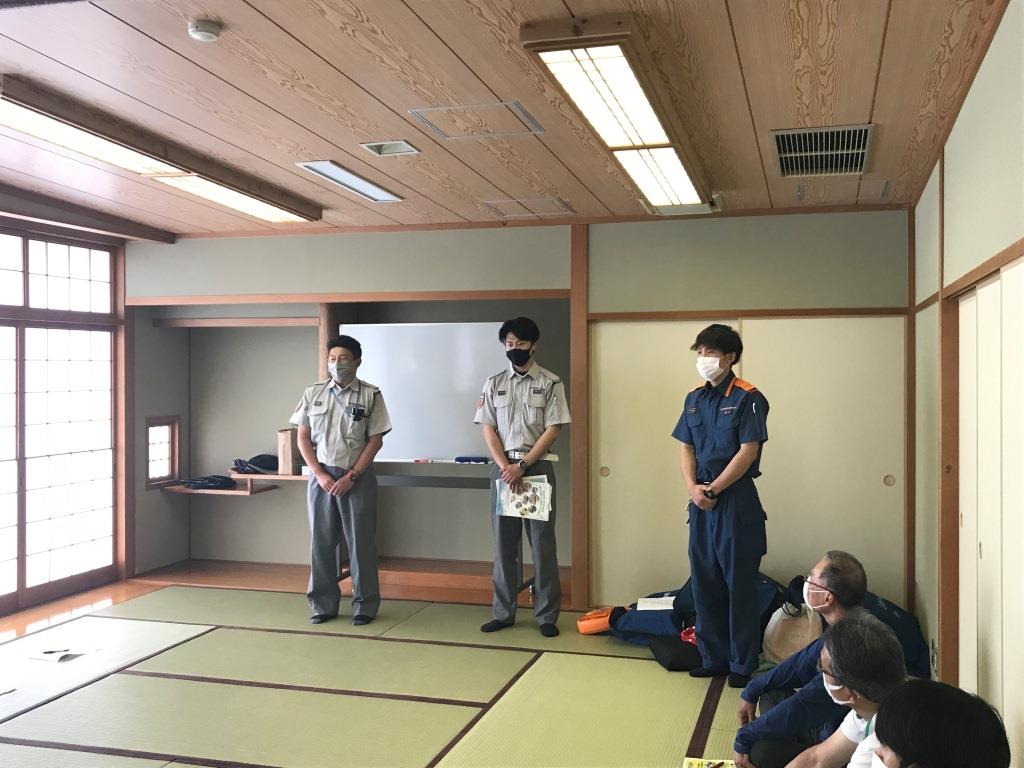

2022/6/12 第五回講座「救急法I 救急救命」 枚方市芸術文化センター別館

枚方市総合文化芸術センター別館で、第5回講座「救急法I救急救命」を実施しました。

講師として、枚方寝屋川消防本部より3名、受講者は16名(講座生と在期生)で行いました。

内容は、一次救命処置についての講義、続いて胸骨圧迫とAEDの実技講習を受け、最後に止血法、気道異物除去、熱中症対応の話を聞きました。簡単ですが、一次救命処置のポイントを以下に述べます。

・119番通報から、救急隊の到着までの時間は、平均9分とのことで、この

間にその場に居合わせた人が、処置を行い救急隊に引き継ぐことになる。

・倒れてる人がいたら大声で応援を呼ぶ、119番通報とAED依頼をする。

周囲の状況を確認後、呼吸が無ければ、胸骨圧迫を始める。

・AEDが来たら、AED装着し、音声ガイドに従う。

・胸骨圧迫は、救急隊に引き継ぐまで、または疾病者に呼吸や目的の ある

仕草が出るまで続ける。 以上です。

振り返りでは、「倒れた人を想定して胸骨圧迫やAEDの使い方体験できてよかった。」「実際に倒れている人がいる時に救命の作業ができるか不安だが今までよりは少し自信が出てきた。」「最初の10分が大事だというのが良く分かった。」などの気づき、感想がありました。

当日の様子

2022/5/29 第四回講座「野外活動の安全管理」 ちはや園地

ちはや園地で第四回講座「野外活動の安全管理」を実施しました。

金剛山ロープウエイ前に集合して、百が辻―伏見林道―寺谷のルートで山頂へと登山しました。

ちはやTの皆さんと自然観察を行いつつ、自然の危険、注意すべき事を、ピックアップしていきました。

昼食後、転法輪寺―ダイトレー最高地点を経由して、ちはや星と自然のミュージアムを訪れ「野外活動の安全管理」の座学をおこないました。座学は、講座生より、本日の野外活動で安全管理について気づいたことの報告を行い、その後、ちはやTから レンジャーの具体活動における安全管理事例説明、ついで、安全管理の総論の話をしました。

安全管理においては、危険を予知し、理解して、予知した危険については、徹底して、対策と監督をおこなう事が、肝心です。 普段なにげなく感じている「ヒヤリ」「ハット」 を、全員で共有することで、大きな事故も避けることができます。

パークレンジャーの活動を継続する上で、安全管理は、欠くことの出来ない、基盤となるものです。パークレンジャー協会の全員が、同じ意識で安全管理を徹底することで、今まで、大きな事故もなく活動できたと、言えると思います。

振り返りでは、「リスクを正しく理解し、無理なく自分にできることを実践します」、「参加者を募って何かを行う場合は、責任が発生することを再認識した」「安全管理に対する意識が高いことわかった」 自然観察においては、「ヤマガラが手からエサを食べてくれたのが今日一番だった」 などの色々な気づき・感想がありました。

当日の資料 野外活動の安全管理 補足説明資料 安全管理マニュアル

当日の様子

2022/5/15 第三回講座「自然解説をしてみよう/インタープリテーションとは」

なるかわ園地

なるかわ園地で第三回講座「自然解説をしてみよう」を実施しました。午前中、中部Tの皆さんの案内で、らくらく道を自然観察しながら

ふれあい広場までハイキング。

午後は「インタープリテーション」(自然解説)の考え方・やり方を聞いてから、「葉っぱ一枚の観察から伝える」というテーマでそれぞれ自分の解説プログラムを作って対象物の前で話をしてもらいました。

「インタープリテーション」とは物事を人に伝える活動のことです。

自然解説は自然のことを分かり易く人に伝えることですが、自然の解説に限らず、観光地でのガイド、美術館のガイド、掲示物やビデオの説明など全てインタープリテーションです。解説者はインタープリターと呼ばれます。

自然の解説は、生きものの名前や専門的な知識がないとできないと思い勝ちですが、決してそうではありません。

例えば、葉っぱを観察して色々な形や感触、匂いがあることが分れば植物の多様性が伝えられます。葉を透かして見たら葉の中にたくさんの網目模様が見えます。これは人で言えば血管と同じで水や栄養物の通り道と言えば植物が人と同じようにして生きているということが伝えられます。また葉に穴が開いていて、何かが食べた跡だと分かったら植物と他の生きものがつながっていることが伝えられます。このように、自然のことを伝えるのに、その基本的な仕組みや人と自然の関係を知っていれば多くのことが伝えられます。

ふり返りでは、色々な視点で自然を見ることができるのが分かった。自然の解説ができるようになるには、日頃からの学びと観察、話す体験を繰り返すことが大切。これから話の引き出しを増やして行きたい。一方的に話をするだけでなく、相手の興味を引き出すための投げかけが必要。自然を見て疑問や不思議に思うことが大事だと思った。...など色々な気づきがありました。

当日の資料: らくらく登山道、インタープリテーション、

当日の様子

2022/4/24 第二回講座「自然観察をしてみよう」むろいけ園地

第二回講座「自然を観察してみよう」をむろいけ園地で実施しました。あいにく朝から雨で園地へは、バスで行くことになりました。

講座ではアイスブレイクの後、

五感で探すネイチャービンゴでお目当ての自然を探しながら園地を見て歩きました。雨の中でしたが色々なものが見られ、参加者は興味津々であっという間に時間が過ぎました。

午後はビンゴの観察で見たものを紹介し合い、まとめの話で自然観察をする時の見方や考え方や、自然観察が色々なもの事につながっていることを学びました。ふり返りでは、「雨でも色々な自然が見られてよかった」、「今まで何度も園地に来たが、じっくり自然を見たことがなかった。これからは見方が変わると思う」、「ルーペの観察は別世界で面白い。色々なものを見てみたい」、「去年の講座で屋外実習ができなかったが参加して良かった」などのコメントがあり、皆さん自然観察での物の見る目が変わったようです。

当日の資料: 自然観察について

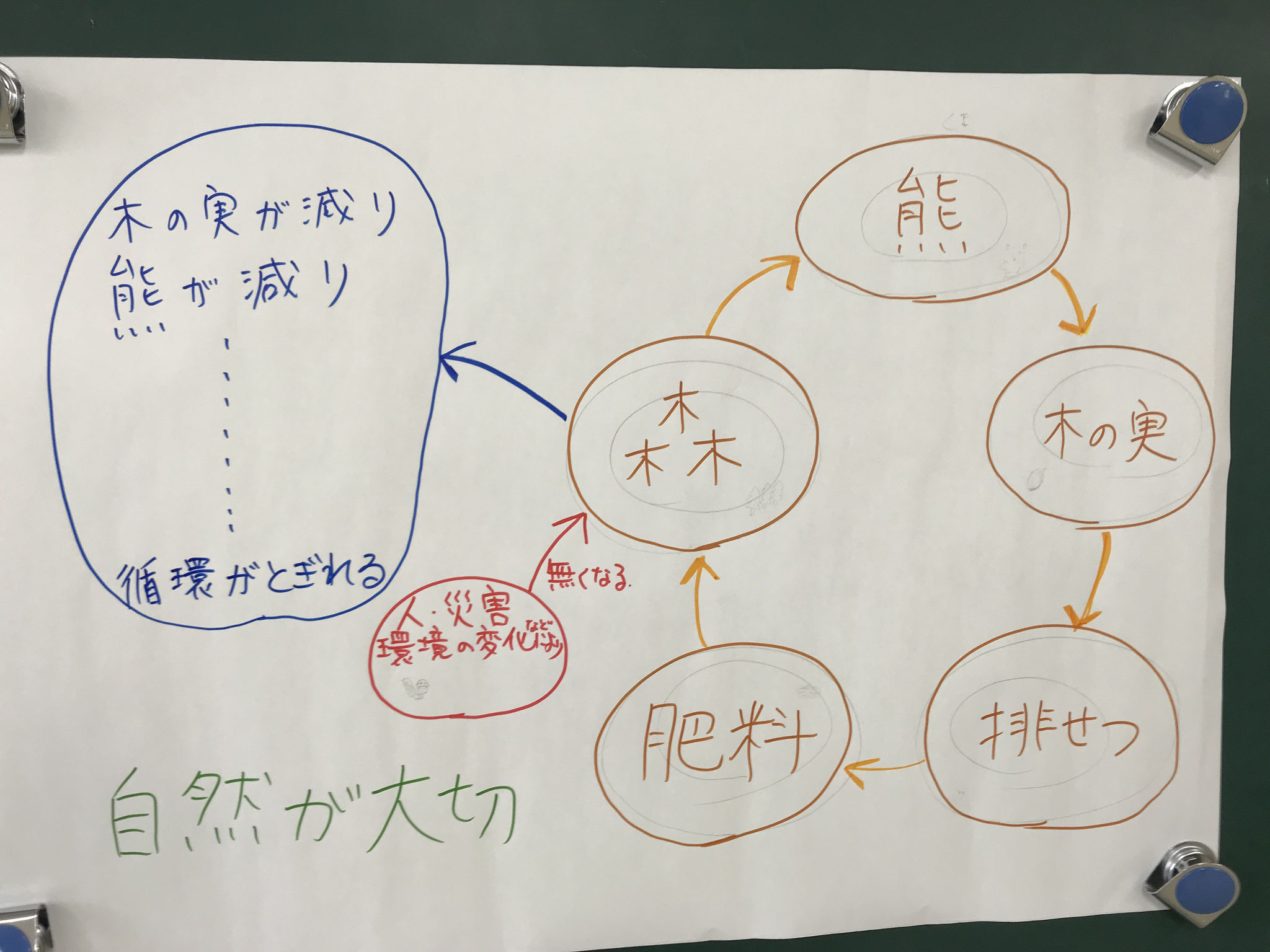

2022/4/10 第一回講座「開校式と自然の大切さを考えるワークショップ」 私市植物園

私市植物園で、第一回講座「自然の大切さを考えるワークショップ」を実施しました。

午前中は、アイスブレイクゲームをして参加者の打ち解けをしてから「府民の森誕生の物語り」と「パークレンジャーができた経緯」を話しました。

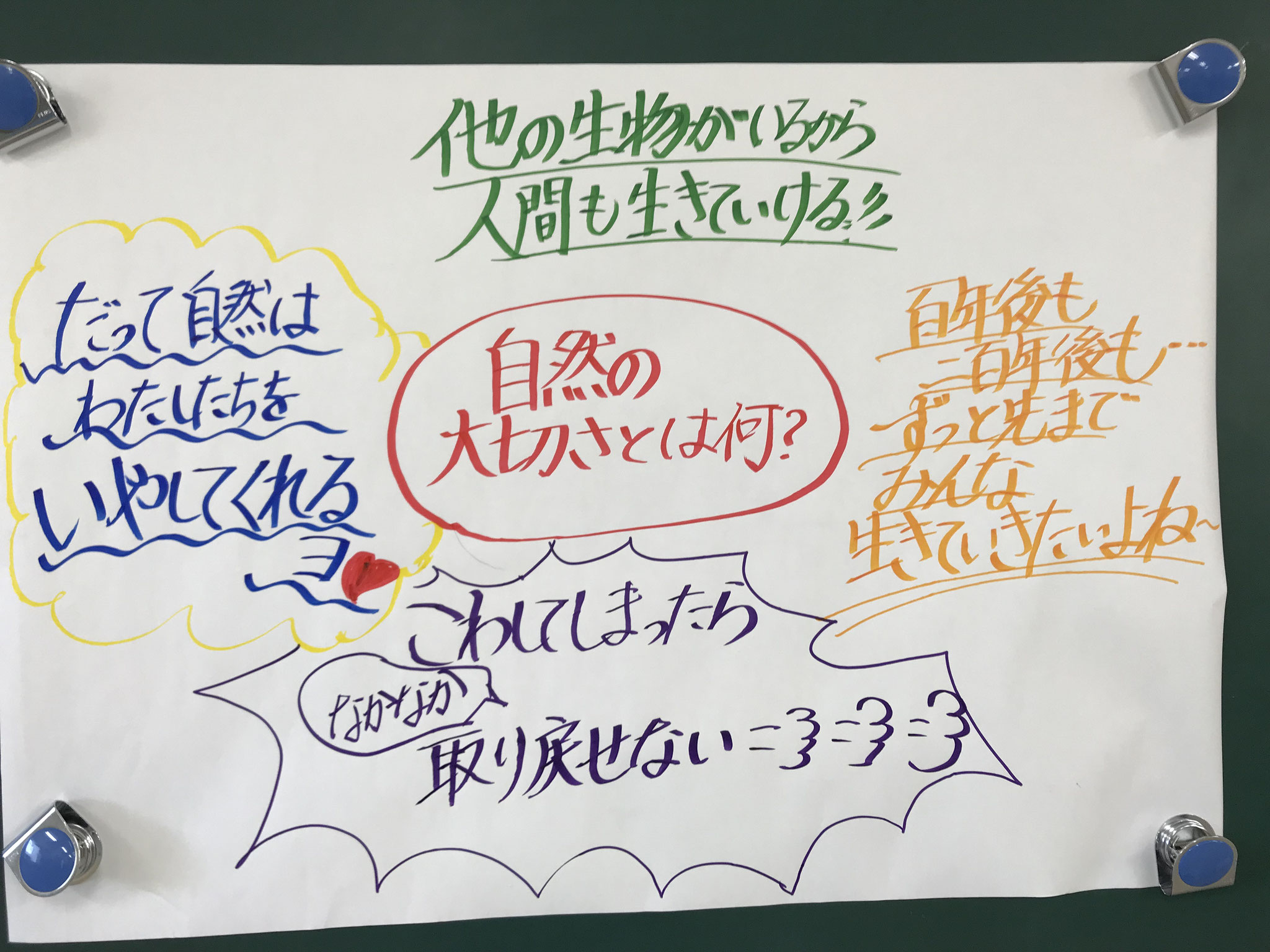

午後は、「自然とはなに?と聞かれたらどう答える」か考えてもらった後、「自然の大切さを考えるワークショップ」を実施。2グループに分かれて色々な意見や考えを出し合ってまとめをチャートにして発表してもらいました。

ふり返りでは、アイスブレイクゲームが楽しく、後のワークがスムーズにできた。自然とはなにか?や自然はなぜ大切か? など考えたこともなかったが、クループの話し合いで色々な考え方があることが分かって良かった。「大地は子孫からのあずかりもの」という言葉はもっと広めたい。など多くの気づきがある一日となりました。

資料参照: 府民の森について、府民の森パークレンジャー、自然の大切さ

当日の様子

NPO法人 日本パークレンジャー協会

NPO法人 日本パークレンジャー協会