2023年パークレンジャー養成講座短信

2023/11/5 第十三回講座 「終了式」

第十三回講座「終了式」を、Canvas谷町セミナー室2で、実施しました。

午前は、「ボランティアについて」の座学があり、その後、終了証の授与がありました。午後は、各園地の活動、森林整備部、環境調査部等の活動紹介があり、活動への参加の仕方についての説明がありました。その後、「今後私は~したい。 →今後私は~します。」のレポート提出を行い、講座を終えました。

座学の内容について、少し、詳しく説明しますと、

ボランティア活動の四つの原則として、1)自主性・主体性 2)社会性・連帯性 3)無償性・無給性 4)創造性・開拓性・先駆性 があります。

ボランティアの意義として、様々の課題に対して、今の社会システムでは限界があります。これからの社会に対して、ボランティアはその解決の担い手になれること、また、ボランティア活動は、社会とのつながり・生きがい・自己実現の場になることが話されました。

ボランティアの責任として、過失責任を問われること、社会人としての責任、コンプライアンス・ルールを守ること、の説明がありました。

パークレンジャーの活動については、1)自然が好き 2)自然について学ぶ 3)自然を伝える活動を行う という サイクルを回して、知ることと伝えることを楽しみにするレンジャーになろうという話を聞きました。

講座全般についての講座生の感想として

「今までは自然をあまり意識していなかったが、講座を通じてその意味が分かるようになった。これからは、活動に必要な知識や経験を積んで、参加者に自然のことを伝えて行きます。」

「講座では救急法や安全管理、環境整備の大切さを知ることが出来た。また催しでは子どもたちに喜んでもらえたことが嬉しかった。今後さらに山の知識を学び、安全で楽しい催しをするようにします。」

「自分が見たい風景を園地で作っていきます。子どもたちが昆虫採集ができるような場所

づくりや、映える森づくり(サクラや紅葉の植樹など)をするために活動します。」

の声がありました。

講座生の皆様 長い間本当に、お疲れ様でした。

今後は、園地チーム、各活動部でのご活躍の話を聞ける事を楽しみにしています。

参考資料:ボランティアについて

当日の様子

2023/10/22 第十二回講座 「催しをやってみる」

第十二回講座「催しをやってみる」 行事名「どんぐりでネイチャークラフト」をほしだ園地ピトン小屋横にて、実施しました。

当日は、天気も良く、過ごしやすい気候でした。となりでは、クライミング体験会も開催されていましたが、講座生開催のイベントも盛況で、クラフトへの参加者は45人を越え、保護者も加えると80人程の集客でした。

クラフト参加者の感想を、付箋に書いて頂き、ボードに貼ったのですが、

「楽しかった」「またやりたいです」という書き込みが非常に多く、

「家ではなかなかキリを使った工作はできないので、良い体験ができました。」「ステキな思い出をありがとうございます。」とも書かれていました。

また、参加者の作品も、こちらの想像を上回る多種多様なものでした。

今回は、午前2回、午後2回の4回に分けて開催しましたが、各会の冒頭に、ドングリについての話、クラフト作りの注意点について、説明するようにしたので、混乱もなく進行できたように思います。

ふり返りでは、

「話は緊張せずでき、楽しかったが、お客さんとの交流は、十分できなかった」「皆で協力して、できたと思う」「子供が夢中になり、親も頑張っている様子にホッコリした」「沢山の参加があり、ドングリもほとんど無くなった。参加者への話しかけのタイミングが難しかった」

などの気づき、感想がありました。

当日の様子

2023/10/8 第十一回講座 「催しの下見」

ほしだ園地で、第十一回講座「催しの下見」を実施しました。

まず、京阪私市駅に集合し、ほしだ園地に向かい、園地事務所に挨拶した後、催しの下見を行いました。

今回の催しは、「どんぐりでネイチャークラフト」という行事名で、ドングリを用いて、ペイントをしたり、工作物を作成したりする催しです。

開催日は10月22日(日)で定員40人で計画しています。

今回の下見で以下のことを確認しています。

・開催場所の確認

ピトンの小屋と倉庫の間の休憩スペースを使用します。外にあるテーブル(大、小)と椅子を使用し、受付用に組立机と看板(両方とも倉庫に在庫)

を配置します。

・準備物の確認

必要なものが倉庫にあることを確認し、持ち寄ったどんぐりも

倉庫2Fに保管しました。不足分は準備物リスト参照の元、購入します。

・イベント開催時のシミュレーション

持ち寄ったどんぐりを使って、色むらや色たれ、どんぐりの割れなどに

苦労しながら、アクセサリー、動物、こまなどのサンプルを作成しました。

作成したサンプルについては、画像で確認ください。

また、イベントを通じ伝えたいことを、まとめておくこと。

ドングリについて、簡単に説明すること等を準備することを確認しました。

昼食後小雨が降り出したので、ピトンの小屋のデッキ部で、最終確認を行いました。

・最終確認

安全管理マニュアルの安全チェックリストにより見直しを行いました。

特に、穴あけのキリ、剪定はさみの扱い、電源コードの配線に配慮すること

が徹底されました。また 準備物の最終確認を行いました。

ふり返りでは、

「イベントでスタッフになることは初めてだが、下見が大事なことが理解できた」

「下見は大事であるのは理解できた。実際お客さんが来たとき、不安は少しある。イベントを通じて、成長していきたい」

「イベントは初めてです。この経験を通じて、今後いろいろなことをチャレンジしていきたい」などの気付き、感想がありました。

10月22日(日)は、素晴らしいイベントを開催できそうです。

ほしだ園地に是非、ご参集ください。

講座生の作成されたちらしです。→ どんぐりでネィチャークラフト

当日の様子

2023/9/24 第十回講座 「自然の催しを考える」

なるかわ園地で、第十回講座「自然の催しを考える」を実施しました。

朝、近鉄枚岡駅で降りて、枚岡神社に集合し、枚岡神社から自然観察をしながら神津嶽ふれあい広場を目指しました。

中部チームのメンバーさんに、なるかわ園地を案内いただきましたが、枚岡神社の御由緒(起源は神武天皇の時代とのことです)を知り、自然観察では、クマノミズキ、キリの林間を歩きました。また、ダイオウショウのマツボックリを手にすることができました。

10月22日のほしだ園地で開催されるクライミングフェスティバルに、「自然の催し」という内容で、協賛することになっています。この「自然の催し」は講座生が主体となる、初めての活動となりますので、各自のアイデアを出し合い、内容、役割分担、下見の予定等をまとめました。昼食をはさんで、課題の継続検討、材料採集の後、らくらく道からセンターハウスを経由して下山し、近鉄瓢箪山駅前にて解散しました。

以下、その内容の概略を記載します。(今後の変更はご容赦ください)

・イベント名称:ドングリでネイチャークラフト

・イベント概要:用意したドングリを使って色を塗ったり、様々な加工を加えたりしてアクセサリーや飾りなどを製作する。

・午前及び午後各々2回ずつ計4回、各回10名合計40名

・参加費:無料(当日受付)

の内容で企画しています。

振り返りでは、

「講座生として、いちからイベント内容を検討するにあたって、先輩方の実施報告が役に立った」

「ひと通り、イベント内容をまとめることが出来ほっとしている、本番実施に向けて頑張りたい」

「二人の方に検討いただいてまとめることが出来た、今後は実施にむけてバックアップしていきたい」

などの気づき、感想がありました。

10月22日(日)、皆様、是非ほしだ園地にご来訪ください。

当日の様子

2023/9/9 第九回講座 「森林整備体験」

くろんど園地にて、第九回講座「森林整備」を講座生と11人の森林整備部のスタッフで実施しました。

午前は、「里山の保全」「ロープワーク」「技術・安全管理」について、スタッフの解説を聞き、午後からは、講座生を3班に分けて、スタッフと一緒に、人工林でヒノキの倒木作業を実習しました。講座生は、スタッフと相談しながら、選木、倒木、玉切りの一連の作業を初めて行いました。

森林整備の解説について、以下に、簡単に記載します。

「里山の保全」

里山は、燃料、用材、食料の供給元に加えて、「ふれあいの場」「生物多様性の場」としての役割をはたしてきました。近年、利用する機会が減ることもあり、手入れ不十分となっています。森林整備により、明るい森にして、役割を取り戻す事が必要となりました。

「ロープワーク」

エバンス結び、もやい結び の2種について、学びました。

いずれも、ロープワークの基本であり、よく使うロープワークです。

「技術・安全管理編」

倒木作業について、受け口と追い口、伐倒方向、服装と道具、安全管理について等、作業の基本を解説しました。

振り返りでは、

「今日だけでは、覚えられないので、家に帰ってまた勉強したい。まわりが見えていなかったので、周囲に迷惑をかけたようだった。今後、勉強していきたい」

「思っていたよりしんどく、大変だったが、楽しかった。ロープワークは、忘れそうで、復習したい。整備され管理された山にしたい」

「里山の保全の話を聞いたり、実際に木を切ったり大変だったが、楽しかった」

「教えてもらうとできるが、一人でできるように頑張りたい」

などの気づき、感想がありました。

当日の様子

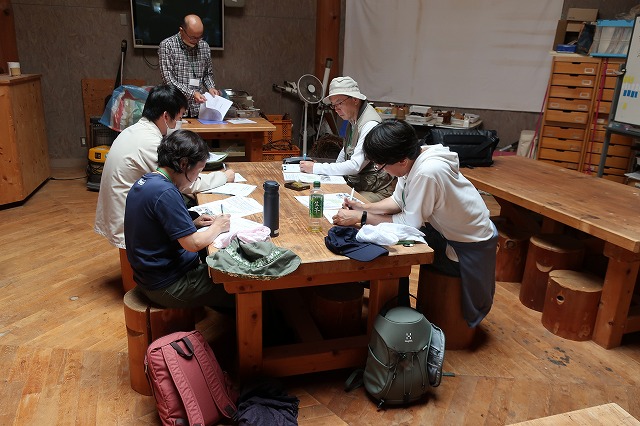

2023/8/20 第八回講座 「クラフトに挑戦」

8月20日(日)9時30分よりむろいけ

園地の森の工作館で、2023年PR養成講座「クラフトに挑戦」を開催しました。テーマは、ネイチャークラフトの意味や刃物の使い方、安全管理になります。

内容は、まず、湿生花園まで歩き自然観察をして、その後、自然素材でフリークラフトを行いました。皆さん個性あふれる作品を作成されていました。(画像もご確認ください)「何をしてもいいということで、考えながら進めた。手に取れる材料で自分なりに作成した」「はじめから作りたいものをイメージして作成した」等の声が聞けました。

午後からは、サクラの小枝をナイフで削って、鉛筆やモックンを作る体験し、最後に、クラフトについての座学を行いました。

今回の講座を通じて、想像力(思い描く力)、創造力(新たに作り出す力)を養い、技巧力を取得できました。また、五感を使い自分の手で自然と関わることにより、子どもの感性や意欲を蘇生させてくれることを体験しました。

加えて、刃物の取り扱い、やけど(グルーガン)対策、危険のない場所の選定等の安全に配慮することを学ぶことができました。

振り返りでは、

「子供達のあそび場が限定されているように思う。このような場所であそびを教えていければ良いと思った」

「クラフトでは、イメージを大事にして作成できた。小刀、きりの使い方は問題なく出来た」

「ものづくりについては、興味はあるが苦手な方であった。作り出すと楽しくなりました」

「ネイチャークラフトは初めての体験で、想像力の乏しさを感じた。森から発想したらうまくできると思う」

などの気づき、感想がありました。

参考資料:ネイチャークラフト資料

当日の様子

2023/7/30 第七回講座 「催しの企画と募集チラシ」

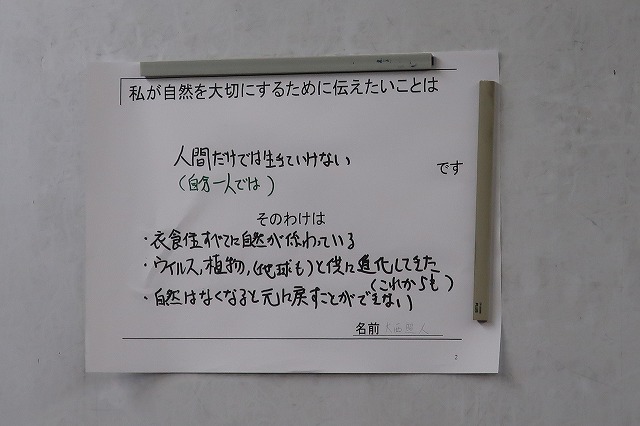

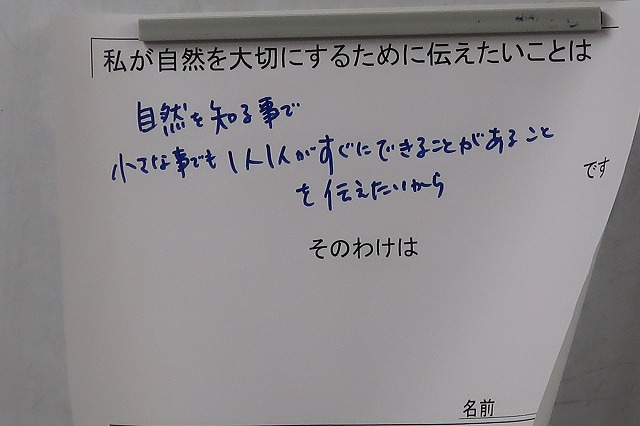

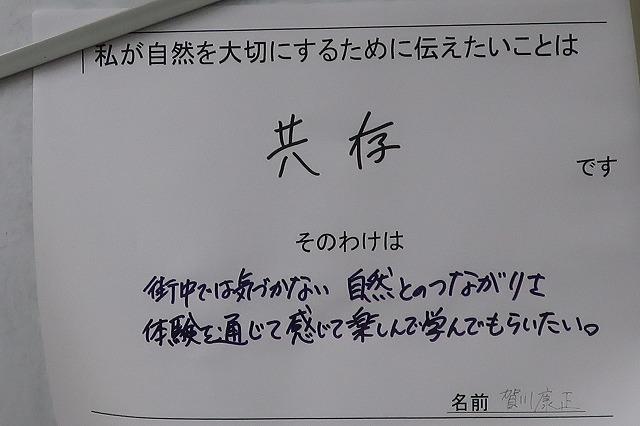

7月30日(日)10時よりCanvas谷町セミナー室2で、2023年PR養成講座「催しの企画と募集チラシ」を開催しました。本日のテーマは、自然に対する思いを、催しによって伝える事です。

内容は、園地で開催されたイベントの写真を見て、キャッチコピーを考えるというアイスブレイクでスタートし、次に「私の伝えたいこと」で、自然への思いを言葉にして発表しました。その次に、企画の考え方・ちらしの作り方について座学を行いました。 最後に、ワークショップで講座生が各々「自然の大切さを伝える」という思いをベースに、企画書を作成し、募集チラシを作って発表しました。

今回の講座を通じて、催しの企画の進め方と、募集チラシを作るプロセスを理解することができたと思います。講座生にとっては企画~実施にいたるプロセスは初めての経験であり、不安も大いにあると思いますが、各位のユニークなオリジナル企画の実現をお願いしました。

以下講座生が考えた企画アイデアです。

① 「インセクトハウスを作ってみよう」

インセクトハウス=虫の巣箱 を作ります。刈りバチの巣を想定していて、幼虫の成長を見ていき、経過の情報発信を行います。

② 「よもぎ餅をつくろう」

野外料理として、ヨモギを提案したい。

ハーブの女王と言われており、よもぎ餅は白玉と豆腐で簡単にできる。

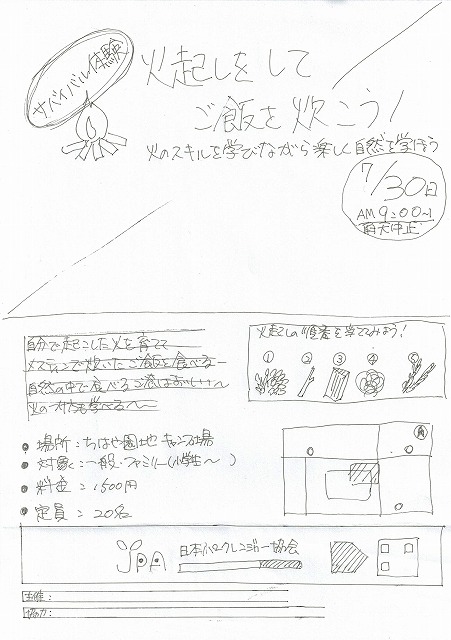

③ 「火起こしをしてご飯を炊こう!」

火起こしを体験して、楽しく自然を学ぶ。

さらに、その火でご飯を炊いて自然の中で食事する。

④ 「森の散策 & ネイチャークラフト」

散策をして、お気に入りのものを探してきて、

それを使ってクラフトを行う。

振り返りでは、

「まだ自分の企画に自信はないが、何となくできる気もする」

「話し合うことで一つにまとまっていくように思う」

「他の人の企画を聞いて色々なアイデアがあることが分かった」

「広報媒体で参加者レベルを明確にすることがトラブル防止に繋がる」

などの気づき、感想がありました。

参考資料:催しの企画と募集ちらし チラシの作り方

当日の様子

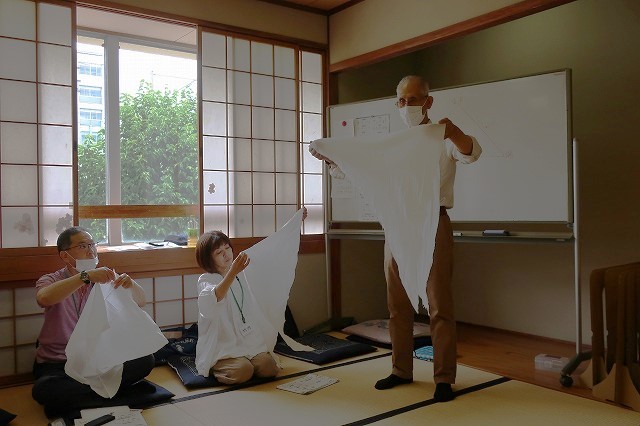

2023/6/25 第六回講座 「救急法Ⅱ 応急手当」

生野区民センターにて、第6回講座「救急Ⅱ応急手当」を講座生と在期レンジャー20人の参加で実施しました。

自己紹介のアイスブレイクの後、

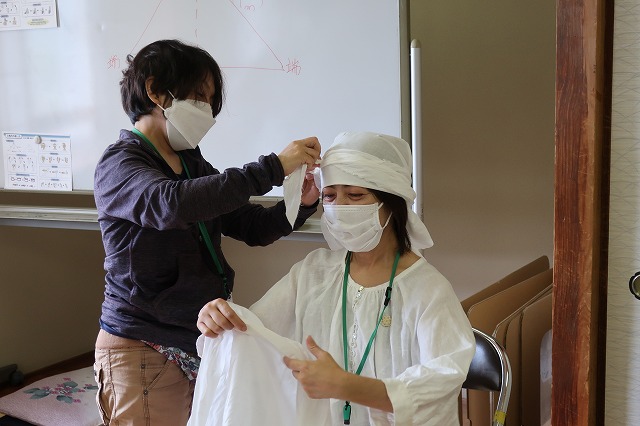

救命救急の基本(まず自らが落ち着くこと、自らの身の安全を確認すること、傷病者を安静に保つこと)と、安全管理5箇条について学びました。次に、実技を交えた止血法の学習を行いました。昼食後、三角巾の使い方(止血・被覆・固定包帯法)を、二人でペアを組み、実践を通じて体験学習をしました。最後に、搬送方法について、一人で搬送、二人で搬送、三人以上で搬送する方法を、教わりました。

安全管理で事前の予測や対策をしていても、事故やケガが起こることを避けることは難しいです。事故やケガが発生した時に、適切な応急処置ができるように、日頃からの訓練しておく事が肝心です。

今回は、救急法を全員で実践して、繰り返し訓練することの大切さを共有することが出来ました。

振り返りでは、 「三角巾を初めて使ったが、今後身につくように反復練習する」「ケガに対応するには、適切な処置を身に付けておく必要がある」「三角巾には、色々な使い方があることに驚いた」「応急手当や搬送は、今後レンジャーになった時に必要だと思った」などの気づき、感想がありました。

当日の様子

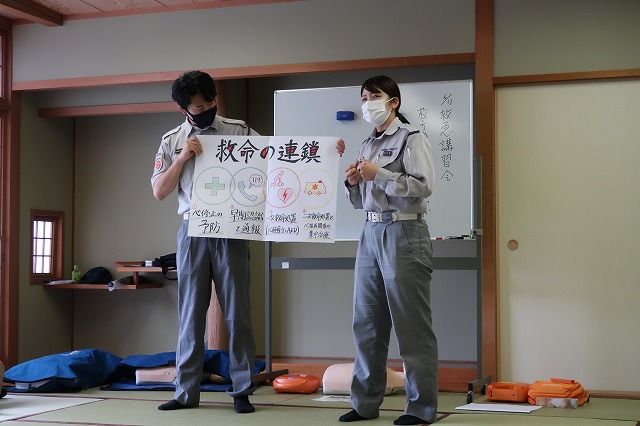

2023/6/11 第五回講座 「救急法1 心肺蘇生とAED」

枚方市総合文化芸術センター別館で、第5回講座「救急法I救急救命」を実施しました。

講師として、枚方寝屋川消防本部より3名、受講者は16名(講座生と在期生)で行いました。

最初に、救命の四つの連鎖という話がありました。四つとは、「心停止の予防」「早期認識と通報」「一次救命処置(心配蘇生とAED)」「二次救命処置と集中治療」の連鎖のことで、我々は、最初の三つを対処するという考え方です。

まず119番に連絡後、救急隊が来るのに、平均8分かかるとのことです。脳が酸素なしで、機能してる時間が3~4分ですので、少しでも早く119番して、救急隊が来るまでに、救命処置を的確に行うことが、救命の重要なポイントとなります。

今回の講習で繰り返し言われたことは、倒れている人がいたら、勇気を出して出来ることをやるという事でした。

次に、心肺蘇生法として、胸骨圧迫とAEDの実技講習を受け、一人ずつ順番に一連の流れを実施しました。最後に止血法、気道異物除去、疾病者の体位と移動の話を聞きました。

振り返りでは、 「初めての受講で胸骨圧迫やAEDの使い方体験できてよかった。」「勇気をもってできたらと思う。」「救命の作業は一人では難しいと思うので、周りの人を巻き込んでやることが大事だと思った。」「運転免許取得時の講習で作業の流れは何となく覚えていた。異物を詰まらせたときの対応が分かった。」「実際の現場でできるか不安だが勇気を出してやりたい。」などの気づき、感想がありました。

当日の様子

2023/5/28 第四回講座「野外活動の安全管理」(ちはや園地)

ちはや園地で第四回講座「野外活動の安全管理」を実施しました。

金剛山ロープウエイ前に集合して、伏見林道~寺谷~文殊尾根~国見城跡のコースで山頂へと登山しました。

登山を通じて時候の自然に触れ、楽しんでもらい、加えて、主催者の立場で危険について考えてもらいました。

昼食後、転法輪寺―ダイトレー最高地点を経由して、ちはや星と自然のミュージアムを訪れ、「野外活動の安全管理」の座学をおこないました。座学では、まず講座生より、本日の野外活動で安全管理について気づいたことの報告をしてもらい、その後、ちはやチームから、説明資料に沿って、安全管理の基本的な考え方を説明してもらいました。その際、具体例として、下見/本番報告書における安全管理の箇所、領収書を用いた参加者への危険告知、JPAが加入する保険について解説しました。

次に、安全管理マニュアルを一通り説明した後、チェックリストについては下見/本番での自然の危険、スタッフ間の連携、及び、参加者に係る部分を中心に説明しました。

最後に、催しの安全管理の5箇条を、1条づつ復唱して締めくくりました。

振り返りでは、「今まで催しには、参加者として参加していたので、主催者として、考えたことはなかった。下見、安全確認等行った上で、開催できることを、実感できた。」「本日は、参加者を引率し、自然解説することを想定して、安全を考えていた。高齢者、子供もいることを想定することが気づきとなった。」 等の声を聴くことができました。

当日の様子

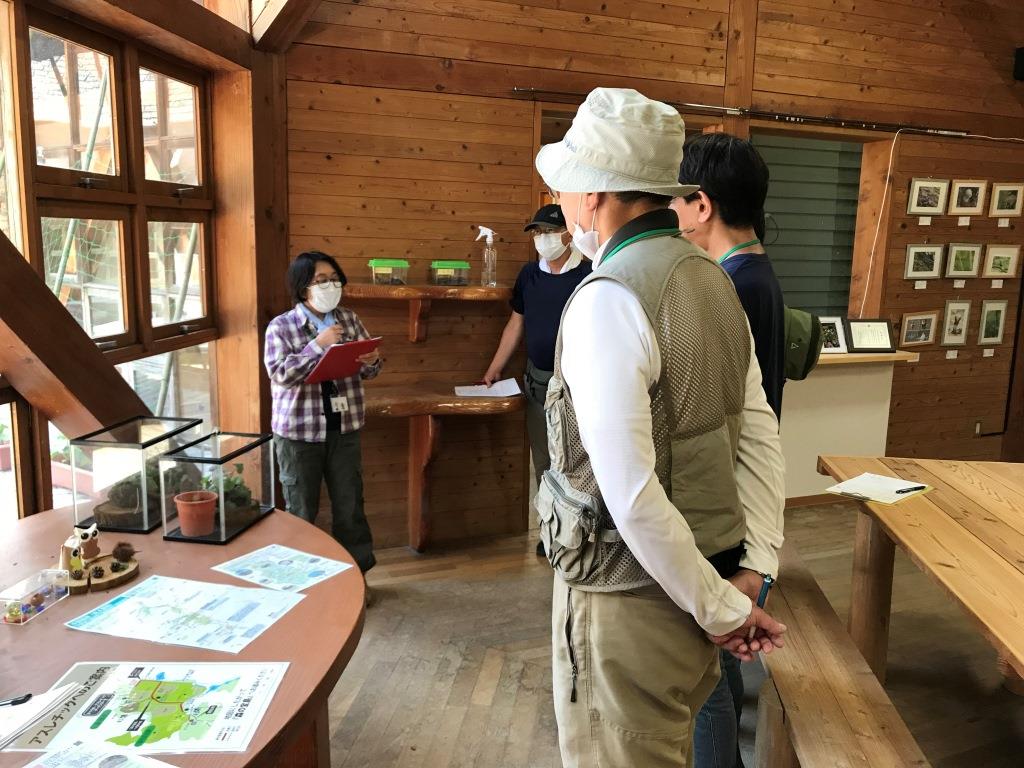

2023/5/21 第三回講座「自然を解説してみよう」(むろいけ園地)

前回はくろんど園地の自然を観察しましたが、今回はむろいけ園地で観察した自然を人に伝えることがテーマです。

最初に互いを知るためのアイスブレイクとして①一枚の葉っぱ観察

②葉っぱじゃんけんを行いました。

それから園地の自然をより深く知るために森の工作館~湿生花園~ファミリートレイル(内回り)~森の工作館を全員で散策しました。道中

ハコネウツギ、ムラサキサギゴケ、湿生花園でのキショウブやカキツバタ、エゴノキの花など春~初夏を彩る花たちが咲いていました。

昼食後、インタープリテーション(自然解説)を実施するためのノウハウについて学習しました。何を伝えたいのか?その流れやポイント10箇条、伝え方のノウハウ、そして実施後のふり返りなどです。

講義の終了後、インタープリテーションのためのテーマ探しと解説ストーリー作りを限られた時間の中で工夫し、いよいよインタープリテーションです。

講座生の人たちは、今までの経験や今回の講義で学習したことをベースに

各々の個性的なインタープリテーションが行われていました。

最後のふり返りでは、解説を聞くのは楽しいがいざ自分が解説するとなると苦痛、でも慣れもあるのだろう、コミュニケーションの採り方が難しい、でも今回の学習で自然の見方が変わった、人に説明するためにもっと関連の知識を増やしていきたい、などの感想をいただきました。

当日の資料:インタプリテーション、1枚の葉っぱから伝えられること

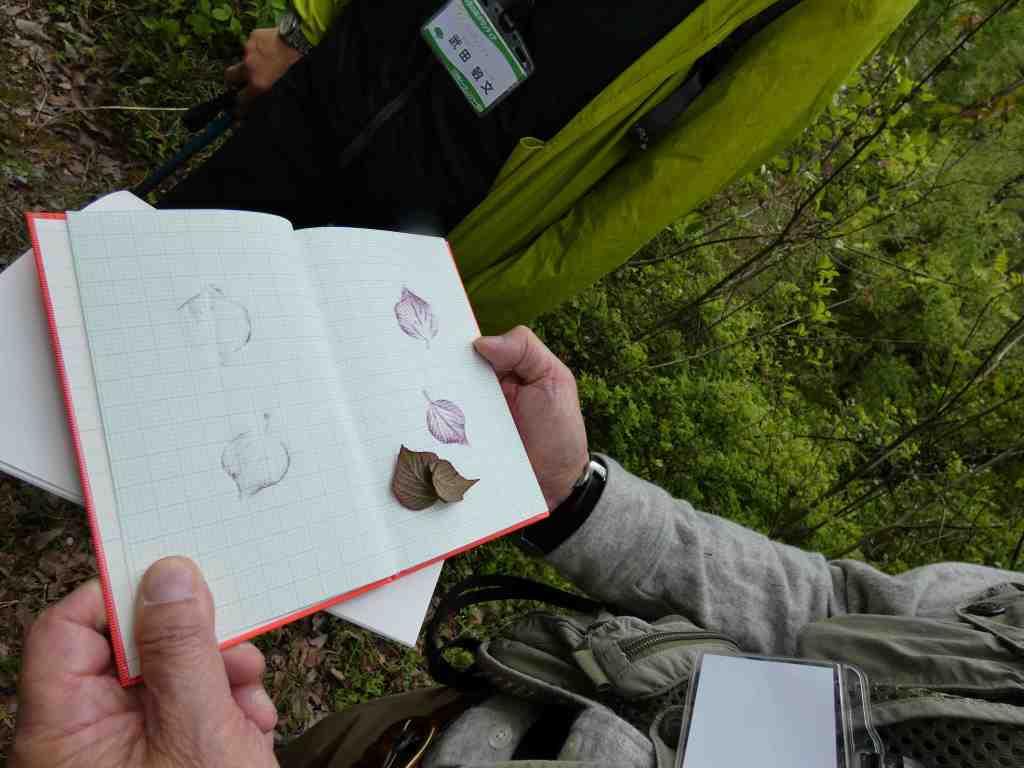

2023/4/16 第二回講座「自然を観察してみよう」くろんど園地

くろんど園地で「自然を観察してみよう」の講座をを実施しました。

私市駅に集合後、アイスブレイクとストレッチをしてから出発。

途中、アカメガシワの新葉の擦り出しをしたり、アラカシの雄花や雌花をルーペで見て自然の不思議を体感してもらいました。

人家が切れた辺りからはネイチャービンゴの表を手に五官(五感)で色々な自然を探してもらいました。ハイキング路脇にはキランソウ、タチツボスミレ、ツボスミレ、ムラサキケマン、シュンラン、ツクバキンモンソウなどや、クモの巣、カタツムリ、アリやチョウ、手を広げたツチグリ..などを見て歩き、水舞台下のポットホールへも足を延ばしました。

スイレン池のログハウスで昼食とり、休憩時に自然紹介の掲示板を見てもらい一緒に季節の紹介パネルを差し替えました。

午後は、さわわたりの路から八つ橋に出て名残のカタクリとミズバショウを見て第二キャンプ場に入りました。休憩の後、ネイチャービンゴで見つけたアイテムを紹介あい五感で探した自然をシェアし、最後に自然観察の仕方や考え方についてまとめの話をして講座を終了。

ふり返りでは、自然観察が楽しかった。色々な自然の見方があることが分かった。今まで自然を歩いていても見えなかったものが見えてきた。これから色々なものに興味を持って自然を知り誰かに伝えられるようになりたい...。などの気づきのコメントがありました。

当日の資料: 自然観察をしてみよう、補助資料➀、" ➁

当日の様子

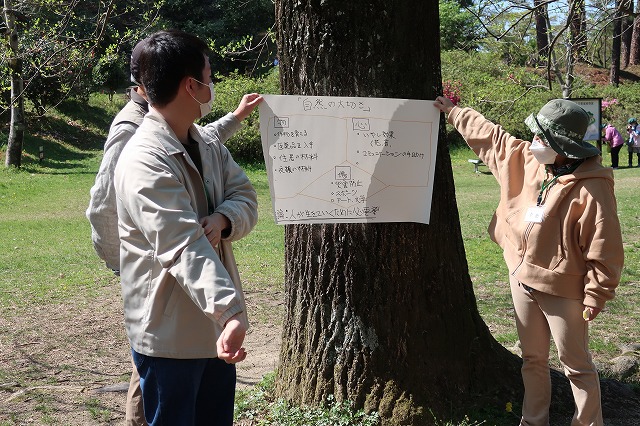

2023/4/9 第一回講座「開講式 自然の大切さを考えるワークショップ」 私市植物園

私市植物園で、第一回講座「自然の大切さを考えるワークショップ」を実施しました。

午前中は、スタッフの紹介、開講の挨拶・オリエンテーションに続いて、いw「府民の森誕生の物語り」と「パークレンジャーができた経緯」の話がありました。

座学の後、「動物交差点」(自分の背中の動物を周囲の人に聞いてあてるゲーム)をしたり、芝生に仰向けに寝て見えた景色についての感想を話し合ったりして、参加者同士の交流を行いました。

午後は、「自然とはなに?と聞かれたらどう答えるか」を考えてもらい、

「自然の大切さを考えるワークショップ」を実施した後、色々な意見や考えを出し合って、まとめをチャートにして発表してもらいました。

ふり返りでは、

・改めて自然の大切さについて学んだ。今まで私的に活動してきたが、今後は仲間と一緒に活動したい。

・自分はインドア派だが、このワークショップで自然に対する見方で視点が変わった。改めて良い機会となった。

・自然の事を考える良い機会となり、気付きも多くあった。以前の活動地と違い、少人数で理解しあえる良さがあった。

など多くの気づきがある有意義な一日となりました。

資料参照: 自然の大切さを考えるWS 府民の森について

当日の様子

NPO法人 日本パークレンジャー協会

NPO法人 日本パークレンジャー協会